やっぱりね ― 2013年08月23日

D-1 を事務所に持って行き、後面開放型のプロトタイプを撤去したら、なんとなくお祭りでも終わったかのような感じ。

久しぶりに元のスピーカー(FE88ES)を鳴らしたが、ホッとする音でやや淡白だがこれはこれでイイ音だとも思う。

で、これからどうするのか?

後面開放型は小音量でも細かい音は出るし定位や音場表現はなかなかイイ。

が、押し出し感のある低音や抜けが良くリアルな音はバックロードホーンが上。

FE88ES の後面開放型を作るときは、どう考えてもバックロードホーンの方が理にかなっていることは解っていながらオリジナルにこだわり後面開放型を推し進めてきてそれなりに満足もしていたが、D-1 に取り付けた FE138ES-R の音を聴いてしまったら気分はバックロードホーンに大きく傾いてしまった。

ということで、後面開放型のプロトタイプは残念ながら無駄になってしまうことになるが、我が家の新スピーカーは FE138ES-R によるバックロードホーンに変更決定。

やっぱりそうなったか、という感じ。

久しぶりに元のスピーカー(FE88ES)を鳴らしたが、ホッとする音でやや淡白だがこれはこれでイイ音だとも思う。

で、これからどうするのか?

後面開放型は小音量でも細かい音は出るし定位や音場表現はなかなかイイ。

が、押し出し感のある低音や抜けが良くリアルな音はバックロードホーンが上。

FE88ES の後面開放型を作るときは、どう考えてもバックロードホーンの方が理にかなっていることは解っていながらオリジナルにこだわり後面開放型を推し進めてきてそれなりに満足もしていたが、D-1 に取り付けた FE138ES-R の音を聴いてしまったら気分はバックロードホーンに大きく傾いてしまった。

ということで、後面開放型のプロトタイプは残念ながら無駄になってしまうことになるが、我が家の新スピーカーは FE138ES-R によるバックロードホーンに変更決定。

やっぱりそうなったか、という感じ。

D-1設置 ― 2013年08月19日

D-1 を事務所に設置した。

設置場所は部屋のセンターからは外れた位置になってしまったが、本来は仕事をする部屋なので贅沢は言えない。

スピーカーの上に TGメタル FP-03 を2個ずつ乗せた。

かなりの音量で鳴らしても床や壁のビリつきは極小で、外への音漏れは多少あるが、隣の建物は離れているし近所迷惑にはならないと思う。

小音量では「変な癖もなく普通にイイ音」という感じだったが、ボリュームを上げるとスーパーサイヤ人にでも変身したかのように音は激変しバックロードホーンらしい音が炸裂する。

我が家ではまともに聴くことはできない「日本の自衛隊」を鳴らしたが、ババババババババッ! ドッドッドッドッドッドッ! ドッシュゥゥゥーン! 大迫力である。

ザ・バックロードホーンって感じで、FE164 でもこんな音が出せるんだということに改めて驚く。

床や壁がしっかりしており、吸音されて音が痩せたり、壁が変に共振して膨らんだりすることが無いので、これだけの音になるのだと思う。

やはりオーディオは部屋が重要なのだ。

だが、かなりライブな空間なので、細かい定位や音場の表現は劣ってしまう。

絨毯を敷き、厚手のカーテンを下げたいところ。

今後、机や棚などもう少し物が増える予定なので、少しは改善されるかもしれない。

あ~ぁ、我が家でもこれだけの音量で聴くことができたらどんなにイイか。

設置場所は部屋のセンターからは外れた位置になってしまったが、本来は仕事をする部屋なので贅沢は言えない。

スピーカーの上に TGメタル FP-03 を2個ずつ乗せた。

かなりの音量で鳴らしても床や壁のビリつきは極小で、外への音漏れは多少あるが、隣の建物は離れているし近所迷惑にはならないと思う。

小音量では「変な癖もなく普通にイイ音」という感じだったが、ボリュームを上げるとスーパーサイヤ人にでも変身したかのように音は激変しバックロードホーンらしい音が炸裂する。

我が家ではまともに聴くことはできない「日本の自衛隊」を鳴らしたが、ババババババババッ! ドッドッドッドッドッドッ! ドッシュゥゥゥーン! 大迫力である。

ザ・バックロードホーンって感じで、FE164 でもこんな音が出せるんだということに改めて驚く。

床や壁がしっかりしており、吸音されて音が痩せたり、壁が変に共振して膨らんだりすることが無いので、これだけの音になるのだと思う。

やはりオーディオは部屋が重要なのだ。

だが、かなりライブな空間なので、細かい定位や音場の表現は劣ってしまう。

絨毯を敷き、厚手のカーテンを下げたいところ。

今後、机や棚などもう少し物が増える予定なので、少しは改善されるかもしれない。

あ~ぁ、我が家でもこれだけの音量で聴くことができたらどんなにイイか。

D-1完成 ― 2013年08月17日

仕上げは、サンディングシーラー2回塗り+つや消しクリアニス2回塗り。

今回のラワン合板は木口がキレイじゃない(継ぎ木が多い感じ)し表面も粗い感じだったので、仕上げしたものの見た目がちょっとイマイチ。

ラワン合板ってこんな程度だったっけ?

クリアニスではなく、つぶし塗装してしまった方がよかったかも。

つぶし塗装は後からでもできるので、まぁいいか。

ホームセンターで売っているプラスチック製の網でスピーカーネットも作成した。

マジックテープで脱着可能。

最終的な調整では、空気室のスピーカーユニットの後ろ側上半分ぐらいに吸音材(ニードルフェルト)を入れ、ツイーター FT90H は 0.68μFのコンデンサーで逆相接続した。

特定の帯域で少々ホーン臭さがあったが吸音材を入れることにより気にならないレベルに落ち着いた。

高分解能ではないが変な癖もなく普通にイイ音だと思う。

今回のラワン合板は木口がキレイじゃない(継ぎ木が多い感じ)し表面も粗い感じだったので、仕上げしたものの見た目がちょっとイマイチ。

ラワン合板ってこんな程度だったっけ?

クリアニスではなく、つぶし塗装してしまった方がよかったかも。

つぶし塗装は後からでもできるので、まぁいいか。

ホームセンターで売っているプラスチック製の網でスピーカーネットも作成した。

マジックテープで脱着可能。

最終的な調整では、空気室のスピーカーユニットの後ろ側上半分ぐらいに吸音材(ニードルフェルト)を入れ、ツイーター FT90H は 0.68μFのコンデンサーで逆相接続した。

特定の帯域で少々ホーン臭さがあったが吸音材を入れることにより気にならないレベルに落ち着いた。

高分解能ではないが変な癖もなく普通にイイ音だと思う。

D-1の周波数特性 ― 2013年08月10日

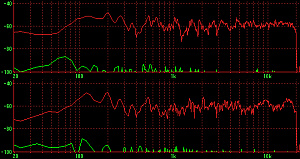

D-1の周波数特性を測った。

グラフは上から

1.FE164 を取り付けた時の特性

2.FE138ES-R を取り付けた時の特性

アンプは、SU-XR700 を使用。

2にはツイーター FT90H を追加している。

FE164 はフラットでなかなイイ特性をしていると思う。

FE138ES-R の方は FE164 に比べ凸凹していおり、特にホーンの再生帯域では凸凹が激しく駆動力の高さが分かる。

低域も早めに落ちているようなので、FE138ES-R にはホーンのカットオフ周波数を低めにして全長ももう少し長くした方がイイかもしれない。

グラフは上から

1.FE164 を取り付けた時の特性

2.FE138ES-R を取り付けた時の特性

アンプは、SU-XR700 を使用。

2にはツイーター FT90H を追加している。

FE164 はフラットでなかなイイ特性をしていると思う。

FE138ES-R の方は FE164 に比べ凸凹していおり、特にホーンの再生帯域では凸凹が激しく駆動力の高さが分かる。

低域も早めに落ちているようなので、FE138ES-R にはホーンのカットオフ周波数を低めにして全長ももう少し長くした方がイイかもしれない。

D-1にFE138ES-R ― 2013年08月08日

D-1 に FE138ES-R を付けてみた。

D-1 は 16cmユニット向きなので 13cmユニットの FE138ES-R には空気室の容積やスロート面積はやや大きいのだが、それでもかなりイイ感じで鳴った。

FE164 よりさらにバックロードホーンらしい音で、ガッツン!ゴリゴリの低音が出るし、もちろん分解能も上。

今のところ特定の帯域でホーン臭さがあるし、本当に低い帯域は出ていないようだが、普通に聴くならほぼ問題ないレベルだと思う。

D-1 を聴いていて気付いたのだが、後面開放型はバックロードホーンに比べ音楽の強弱の表現(抑揚の表現)が弱いように感じた。

これはダイナミックレンジの差ということか?

パーカッション系のソースでは、後面開放型は空砲、バックロードホーンは実弾という感じさえする。

今まで後面開放だウーハーだって苦労していたのが何だったのか?と思ってしまう。

我が家の新スピーカーは大きく見直しになりそうな気配。

D-1 は 16cmユニット向きなので 13cmユニットの FE138ES-R には空気室の容積やスロート面積はやや大きいのだが、それでもかなりイイ感じで鳴った。

FE164 よりさらにバックロードホーンらしい音で、ガッツン!ゴリゴリの低音が出るし、もちろん分解能も上。

今のところ特定の帯域でホーン臭さがあるし、本当に低い帯域は出ていないようだが、普通に聴くならほぼ問題ないレベルだと思う。

D-1 を聴いていて気付いたのだが、後面開放型はバックロードホーンに比べ音楽の強弱の表現(抑揚の表現)が弱いように感じた。

これはダイナミックレンジの差ということか?

パーカッション系のソースでは、後面開放型は空砲、バックロードホーンは実弾という感じさえする。

今まで後面開放だウーハーだって苦労していたのが何だったのか?と思ってしまう。

我が家の新スピーカーは大きく見直しになりそうな気配。

D-1組み上がる ― 2013年08月05日

バックロードホーン D-1 が組み上がった。

次は仕上げ作業だがそれまで我慢することはできないので、このままの状態で音を聴いてみる。

機器は、アンプ NEC A10Ⅱに DVDプレーヤー PIONEER DV-525 で視聴。

鳴らしはじめは例によってカンカン・ボーボー言う。

一瞬、失敗したか?と不安になるが、1~2時間ほどで落ち着いてくる。

エージングという言葉で簡単に片付けてしまうが、鳴らしはじめの音の変化はいつも不思議に思う。

非力な FE164 でバックロードホーンらしい音が出せるのか少々心配だったが、余計な心配だったようだ。

ガツン!とくる音ではないが、間違いなくバックロードホーンである。

以前、メインスピーカーが D-55 だったころもあるせいなのか、懐かしい感じさえする。

いつもは FOSTEX の限定ユニットにばかり目が行ってしまうが、標準ユニット(しかもかなり古い)でもここまで鳴るんだと感心してしまった。

FE-164 の高域は結構延びているのでツイーターは要らないかもしれないと思っていたが、少々寂しいので D-55 に使っていた FT-90H をコンデンサー UΣ 0.47μF で追加した。

なかなかイイ。

次は仕上げ作業だがそれまで我慢することはできないので、このままの状態で音を聴いてみる。

機器は、アンプ NEC A10Ⅱに DVDプレーヤー PIONEER DV-525 で視聴。

鳴らしはじめは例によってカンカン・ボーボー言う。

一瞬、失敗したか?と不安になるが、1~2時間ほどで落ち着いてくる。

エージングという言葉で簡単に片付けてしまうが、鳴らしはじめの音の変化はいつも不思議に思う。

非力な FE164 でバックロードホーンらしい音が出せるのか少々心配だったが、余計な心配だったようだ。

ガツン!とくる音ではないが、間違いなくバックロードホーンである。

以前、メインスピーカーが D-55 だったころもあるせいなのか、懐かしい感じさえする。

いつもは FOSTEX の限定ユニットにばかり目が行ってしまうが、標準ユニット(しかもかなり古い)でもここまで鳴るんだと感心してしまった。

FE-164 の高域は結構延びているのでツイーターは要らないかもしれないと思っていたが、少々寂しいので D-55 に使っていた FT-90H をコンデンサー UΣ 0.47μF で追加した。

なかなかイイ。

D-1作成中 ― 2013年08月01日

やはり D-55 のような直管で構成されたバックロードホーンに比べるとコニカルホーン構成のバックロードホーンは組み立てに気を使う部分が多く少々面倒。

だが、より計算値に近いホーン構成になっているので、ホーンの効率的な動作や定在波を抑止できるなどの利点があるものと思う。

直管構成のバックロードホーンは、作りやすさを第一に考えて多少妥協して設計されたものだと思っていたが、ネットを見ていると「直管構成のバックロードホーンの方が低域を伸ばせる」などの書き込みもあり、どちらがどうなのかはよくわからない。

まぁ、どんなエンクロージャーでも設計、材質、工作精度、ユニットとの相性などで音は変わるものだろうし好みもあると思うので、単純に「××だから良い」などと断定できるものではないと思う。

ただ個人的には直管構成よりは徐々に広がっていくホーンで構成されたバックロードホーンに愛着を感じる。

だが、より計算値に近いホーン構成になっているので、ホーンの効率的な動作や定在波を抑止できるなどの利点があるものと思う。

直管構成のバックロードホーンは、作りやすさを第一に考えて多少妥協して設計されたものだと思っていたが、ネットを見ていると「直管構成のバックロードホーンの方が低域を伸ばせる」などの書き込みもあり、どちらがどうなのかはよくわからない。

まぁ、どんなエンクロージャーでも設計、材質、工作精度、ユニットとの相性などで音は変わるものだろうし好みもあると思うので、単純に「××だから良い」などと断定できるものではないと思う。

ただ個人的には直管構成よりは徐々に広がっていくホーンで構成されたバックロードホーンに愛着を感じる。

エッジ補修の効果は? ― 2013年07月27日

ダンプ剤でエッジを補修した FE87 の周波数特性を測ってみた。

箱は、FOSTEX GSV8 を使用。

グラフは上から

1.エッジ補修前の FE87 の周波数特性

2.エッジ補修後の FE87 の周波数特性

3.FE83E の周波数特性(参考用)

補修前の FE87 はエッジが完全にスケスケでスカスカ状態だったので、空気ダダ漏れで中域が大幅に凹んでいて酷い特性。

3は新しめの FE83E(エッジはまだまだ元気)の特性だが、補修後の2の特性はこれに近い特性になっており明らかに改善されているのがわかる。

エッジ補修は今のところ大成功。

あとは経年変化でダンプ剤が硬くならなければいいのだが、これはメーカーを信じるしかない。

ということで、FE164 にも安心してダンプ剤を塗ることができる。

箱は、FOSTEX GSV8 を使用。

グラフは上から

1.エッジ補修前の FE87 の周波数特性

2.エッジ補修後の FE87 の周波数特性

3.FE83E の周波数特性(参考用)

補修前の FE87 はエッジが完全にスケスケでスカスカ状態だったので、空気ダダ漏れで中域が大幅に凹んでいて酷い特性。

3は新しめの FE83E(エッジはまだまだ元気)の特性だが、補修後の2の特性はこれに近い特性になっており明らかに改善されているのがわかる。

エッジ補修は今のところ大成功。

あとは経年変化でダンプ剤が硬くならなければいいのだが、これはメーカーを信じるしかない。

ということで、FE164 にも安心してダンプ剤を塗ることができる。

ダンプ剤でエッジ補修 ― 2013年07月25日

はじめから FE164 に使って失敗したらマズイので、同様にエッジがスケスケになっている FE87 で試してみた。

購入したダンプ剤は見た目も匂いも木工ボンドに似ているが、メーカーの説明では「乾燥してもカチカチに硬くなることはありません」とのことなので乾いても一定の柔らかさを保つようだ。

水で薄めてコーン紙に塗ってもイイらしい。

ちなみに、このダンプ剤はクロスエッジ用でウレタンエッジには使えないのでご注意を。

ダンプしたいわけではなく、スケスケになったエッジの気密性を回復したいだけなので、ダンプ剤はできるだけ薄く塗りたい。

ということで、水で薄めて塗ってみた。

とりあえずダンプ剤と水の割合を1:1ぐらいにして、筆で垂れない程度に薄くエッジだけに塗った。

牛乳でも塗っている感じ。

小一時間ほどで乾く。

塗りムラがあったようで、縫い目にダンプ剤が入っていない箇所があったので、もう一度全体的に塗り重ねた。

乾くと光沢が出てスケスケの縫い目にダンプ剤が埋まり、気密性は回復できたのではないかと思う。

写真の上側がダンプ剤を塗る前で、エッジを通してスピーカーの下に置いた本のタイトルが読める。

下はダンプ剤を塗った後で、もう文字は見えないがエッジはしなやかさを保っており、ダンプ剤を塗ったことによる悪影響はなさそうである。

購入したダンプ剤は見た目も匂いも木工ボンドに似ているが、メーカーの説明では「乾燥してもカチカチに硬くなることはありません」とのことなので乾いても一定の柔らかさを保つようだ。

水で薄めてコーン紙に塗ってもイイらしい。

ちなみに、このダンプ剤はクロスエッジ用でウレタンエッジには使えないのでご注意を。

ダンプしたいわけではなく、スケスケになったエッジの気密性を回復したいだけなので、ダンプ剤はできるだけ薄く塗りたい。

ということで、水で薄めて塗ってみた。

とりあえずダンプ剤と水の割合を1:1ぐらいにして、筆で垂れない程度に薄くエッジだけに塗った。

牛乳でも塗っている感じ。

小一時間ほどで乾く。

塗りムラがあったようで、縫い目にダンプ剤が入っていない箇所があったので、もう一度全体的に塗り重ねた。

乾くと光沢が出てスケスケの縫い目にダンプ剤が埋まり、気密性は回復できたのではないかと思う。

写真の上側がダンプ剤を塗る前で、エッジを通してスピーカーの下に置いた本のタイトルが読める。

下はダンプ剤を塗った後で、もう文字は見えないがエッジはしなやかさを保っており、ダンプ剤を塗ったことによる悪影響はなさそうである。

エッジのダンプ剤 ― 2013年07月23日

FE164 のエッジが経年変化でスケスケ状態になっていて、このままではヨロシクナイので何とか補修できないかネットで調べてみた。

クロスエッジにはビスコロイドというダンプ剤が塗布されているらしく、これが経年変化で揮発してスケスケになったと思われる。

もう一度ダンプ剤を塗ってやればいいのだと思うが、今はビスコロイドは一般販売されていないらしい。

馬油を塗るとか液ゴムなどを調合して独自のダンプ剤を作っている方もいるようたが、よくわからない。

で、ビスコロイドではないがダンプ剤を販売しているサイトを見つけたので、購入してみた。

クロスエッジにはビスコロイドというダンプ剤が塗布されているらしく、これが経年変化で揮発してスケスケになったと思われる。

もう一度ダンプ剤を塗ってやればいいのだと思うが、今はビスコロイドは一般販売されていないらしい。

馬油を塗るとか液ゴムなどを調合して独自のダンプ剤を作っている方もいるようたが、よくわからない。

で、ビスコロイドではないがダンプ剤を販売しているサイトを見つけたので、購入してみた。

最近のコメント