天井投影の仕組み ― 2014年04月02日

一部のプロジェクターを除き、一般的にプロジェクターを上向きにして投影することは、ランプの熱によって機器内にダメージを与えるので、そのような使い方は NG になっている。

なので、プロジェクターは水平に置き、鏡で映像を天井に反射させて投影することにした。

鏡は普通のガラス鏡だと、ガラスの厚みで光が屈折してしまい、投影した画像に悪影響があるかもしれないので、表面反射鏡(スパッタリングミラー)を使用する。

なので、プロジェクターは水平に置き、鏡で映像を天井に反射させて投影することにした。

鏡は普通のガラス鏡だと、ガラスの厚みで光が屈折してしまい、投影した画像に悪影響があるかもしれないので、表面反射鏡(スパッタリングミラー)を使用する。

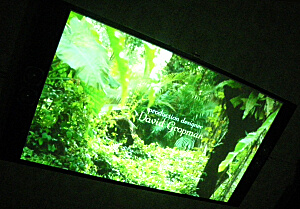

プロジェクター設置用台 ― 2014年04月06日

プロジェクター設置用の台を作った。

このまま床に置いて使用する。

レンズの前に 45度上向きで鏡が付いているので、映像は天井に投影される。

プロジェクター自体は台にネジ止めされており、鏡部分を外して天井から吊り下げた鎖にぶら下げれば、普通のスクリーンに投影することもできる。

天井に投影した映像はゆがみも無くなかなかイイ感じで、天井に 60インチの液晶テレビが付いているかのようだ。

これで寝ながらの映画鑑賞が楽チンになりました。

こりゃ、ぐうたら者の発想だな。

このまま床に置いて使用する。

レンズの前に 45度上向きで鏡が付いているので、映像は天井に投影される。

プロジェクター自体は台にネジ止めされており、鏡部分を外して天井から吊り下げた鎖にぶら下げれば、普通のスクリーンに投影することもできる。

天井に投影した映像はゆがみも無くなかなかイイ感じで、天井に 60インチの液晶テレビが付いているかのようだ。

これで寝ながらの映画鑑賞が楽チンになりました。

こりゃ、ぐうたら者の発想だな。

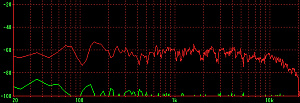

改めてF特測定 ― 2014年04月09日

"ぬりかべ" を天井に取り付ける前に視聴したときは、低域の量感も文句無くかなりのスケールで鳴ったので「これはスゴイ!」と思っていたが、天井に取り付けてみると低域の量感が少し後退しややサッパリした感じになってしまった。

ホーン臭さのようなクセも感じる。

視聴時は、数冊積み重ねた本の上に置いて鳴らしたので、スピーカーは床と後ろ側の壁の2面に囲まれている状態になり、低域が持ち上げられていたのかもしれない。

これに対し天井設置の方は、天井全体の中央付近に取り付けたので周りの壁からは離れており、後ろ側の壁(天井)1面だけになったので、低域の量感が後退したものと思われる。

それと、天井は薄いボードが全体に貼り付けられているだけなので、共振している可能性もある。

で、天井に取り付けた状態での周波数特性を測ってみた。

マイクは床付近に上向きで設置したので、スピーカーとマイクの距離は約2m強。

全体的には低域のレベルが落ちている感じは無いが 100Hz付近の谷が深くなっている。

何か調整した方がイイかな?

ホーン臭さのようなクセも感じる。

視聴時は、数冊積み重ねた本の上に置いて鳴らしたので、スピーカーは床と後ろ側の壁の2面に囲まれている状態になり、低域が持ち上げられていたのかもしれない。

これに対し天井設置の方は、天井全体の中央付近に取り付けたので周りの壁からは離れており、後ろ側の壁(天井)1面だけになったので、低域の量感が後退したものと思われる。

それと、天井は薄いボードが全体に貼り付けられているだけなので、共振している可能性もある。

で、天井に取り付けた状態での周波数特性を測ってみた。

マイクは床付近に上向きで設置したので、スピーカーとマイクの距離は約2m強。

全体的には低域のレベルが落ちている感じは無いが 100Hz付近の谷が深くなっている。

何か調整した方がイイかな?

ぬりかべの調整 ― 2014年04月14日

エージングが進んだのか取り付け直後よりも良くなってきてはいるが、もう一歩の感じがしないでもないので少し調整してみた。

空気室の容量は計算上約 2Lあるが、スピーカー取り付け穴の抜き板や木っ端などで作った 0.3Lほどの詰め物を入れて相対的に空気室を小さくし、さらに、効果の程は分からないが磁力(駆動力)アップと、多少でも空気室を小さくすることを狙って、スピーカーユニットにキャンセリングマグネットを貼り付けた。

キャンセリングマグネットは、直径6cm 厚さ7mmのドーナッツ形フェライト磁石を使用。

反発する方向に貼り付けて、マグネットがずれないようにホットメルトで固定。

また、空気室に観賞魚用水槽のろ過マット(38cm×12cm×1.5cmぐらい)1枚をスピーカーユニットの後ろ側からスロート部分にかかるように 3つ折りにして入れ、ホーン開口部の斜めになっている面に 10mm厚のニードルフェルトを貼り付けた(押し付けた)。

調整の結果、バックロードホーンらしい抜けやトランジェットの良さは少し抑えらたようだが、低域の量感がやや増してホーン臭さは感じなくなり、フルレンジ+ウーハーのような鳴り方になる。

夜中に音量は控えめで鳴らすので、この方が音の方向性としては用途に合っているように思う。

F特は 300Hz以下は鋭角的にギザギザしたうねりがある特性だったが、調整後は丸みを帯びたなだらかな特性になっている。

キャンセリングマグネットの効果なのか、5kHz~10kHz付近のレベルが少し上がってよりフラットに近づいた。

空気室の容量は計算上約 2Lあるが、スピーカー取り付け穴の抜き板や木っ端などで作った 0.3Lほどの詰め物を入れて相対的に空気室を小さくし、さらに、効果の程は分からないが磁力(駆動力)アップと、多少でも空気室を小さくすることを狙って、スピーカーユニットにキャンセリングマグネットを貼り付けた。

キャンセリングマグネットは、直径6cm 厚さ7mmのドーナッツ形フェライト磁石を使用。

反発する方向に貼り付けて、マグネットがずれないようにホットメルトで固定。

また、空気室に観賞魚用水槽のろ過マット(38cm×12cm×1.5cmぐらい)1枚をスピーカーユニットの後ろ側からスロート部分にかかるように 3つ折りにして入れ、ホーン開口部の斜めになっている面に 10mm厚のニードルフェルトを貼り付けた(押し付けた)。

調整の結果、バックロードホーンらしい抜けやトランジェットの良さは少し抑えらたようだが、低域の量感がやや増してホーン臭さは感じなくなり、フルレンジ+ウーハーのような鳴り方になる。

夜中に音量は控えめで鳴らすので、この方が音の方向性としては用途に合っているように思う。

F特は 300Hz以下は鋭角的にギザギザしたうねりがある特性だったが、調整後は丸みを帯びたなだらかな特性になっている。

キャンセリングマグネットの効果なのか、5kHz~10kHz付近のレベルが少し上がってよりフラットに近づいた。

楽しい夜の映画鑑賞 ― 2014年04月22日

寝る前の(布団に入った後の)映画鑑賞がかなり楽しみなっている。

ただ、体勢が楽なのですぐ眠くなってしまい 30分ぐらいが限度で、1本の映画を 4~5日かけて見る感じ。

難点は、プロジェクターを置く位置が微妙にずれると映像とスクリーンがピッタリ合わなくなるので、毎日微調整が必要になること。

床にテープなどでプロジェクターを置く位置に目印を付ければイイかも。

ぬりかべ は、60インチスクリーンのサイズが取れて、しかもできるだけ薄く軽くという制約を決めてから設計を進めたので、無理した部分や目をつぶった部分がある。

それでも、かなりまともな音にはなったとは思うが、今思えばあと少し奥行きを厚くしてホーンの広がり率をもう少し大きくした方がよかったように思う。

これだけ巨大なものが天井に付いたらさぞ圧迫感があるかと思っていたが、意外と圧迫感は無かったので、数mm~1cm 程度であれば問題なかった。

優秀録音盤のCDではスケールが大きく低音が不足しているような感じは無いが、衛星放送などから録画した映画の音はテレビ向きの加工をしているのか、少々寂しく感じることがある。

鳴らすのは夜で音量は絞りぎみなので余計にそう感じるのかもしれないが、本格的なワイド&フラットではなく、少しドンシャリに調整されたスピーカーの方がよかったかもしれない。

ただ、体勢が楽なのですぐ眠くなってしまい 30分ぐらいが限度で、1本の映画を 4~5日かけて見る感じ。

難点は、プロジェクターを置く位置が微妙にずれると映像とスクリーンがピッタリ合わなくなるので、毎日微調整が必要になること。

床にテープなどでプロジェクターを置く位置に目印を付ければイイかも。

ぬりかべ は、60インチスクリーンのサイズが取れて、しかもできるだけ薄く軽くという制約を決めてから設計を進めたので、無理した部分や目をつぶった部分がある。

それでも、かなりまともな音にはなったとは思うが、今思えばあと少し奥行きを厚くしてホーンの広がり率をもう少し大きくした方がよかったように思う。

これだけ巨大なものが天井に付いたらさぞ圧迫感があるかと思っていたが、意外と圧迫感は無かったので、数mm~1cm 程度であれば問題なかった。

優秀録音盤のCDではスケールが大きく低音が不足しているような感じは無いが、衛星放送などから録画した映画の音はテレビ向きの加工をしているのか、少々寂しく感じることがある。

鳴らすのは夜で音量は絞りぎみなので余計にそう感じるのかもしれないが、本格的なワイド&フラットではなく、少しドンシャリに調整されたスピーカーの方がよかったかもしれない。

最近のコメント