FE108SS-HPバックロードホーン設計完了 ― 2022年04月02日

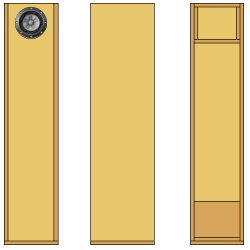

FE108SS-HP用のバックロードホーンの設計はほぼ完了しました。

FE108SS-HPは、今までのFOSTEX限定品に比べると低域はは結構出るようなので、ホーンで広帯域に持ち上げるのはあまり欲張らず、強力な駆動力は下に伸ばす方向に使うようにすればイイかな、と考えました

ですので、スロート面積と広がり率はほどほどに、ホーンは長めに、空気室はやや大きめに、という感じです。

初めての試みとして「可変空気室」を採用しようと思っています。

バックロードホーンは一度作ってしまうと調整することはほぼ不可能となってしまうので、気に入らなかった場合は陶芸作家が皿をガシャンと割ってしまうがごとく、エンクロージャーを捨ててしまうしか無かったのですが、せめて空気室ぐらいは容易に調整できればと考えました。

空気室は約1.5L~2.6Lぐらいの範囲で調整できるようにする予定です。

とはいっても可変にするとどうしても若干の空気漏れはあると思うので、最終的には(調整後は)接着する必要はあるかと思っています。

プロポーションはトールボーイで、外観は何の変哲もない四角い箱ですが、内部の音道は今までに無い構造になっていると思います。

で、あとは作るだけなのですが、部屋が散らかり放題なのも要因ですが、最近は腰がかなり重くなってきたようで「よし、作るぞ!」という気にならず「ん~、面倒だなぁ」という気持ちが先行てしまい、天使と悪魔が葛藤しています。

なのでまだ板を発注していませんが、世の中値上げのラッシュで合板も値上げしてるのかしら?

FE108SS-HPは、今までのFOSTEX限定品に比べると低域はは結構出るようなので、ホーンで広帯域に持ち上げるのはあまり欲張らず、強力な駆動力は下に伸ばす方向に使うようにすればイイかな、と考えました

ですので、スロート面積と広がり率はほどほどに、ホーンは長めに、空気室はやや大きめに、という感じです。

初めての試みとして「可変空気室」を採用しようと思っています。

バックロードホーンは一度作ってしまうと調整することはほぼ不可能となってしまうので、気に入らなかった場合は陶芸作家が皿をガシャンと割ってしまうがごとく、エンクロージャーを捨ててしまうしか無かったのですが、せめて空気室ぐらいは容易に調整できればと考えました。

空気室は約1.5L~2.6Lぐらいの範囲で調整できるようにする予定です。

とはいっても可変にするとどうしても若干の空気漏れはあると思うので、最終的には(調整後は)接着する必要はあるかと思っています。

プロポーションはトールボーイで、外観は何の変哲もない四角い箱ですが、内部の音道は今までに無い構造になっていると思います。

で、あとは作るだけなのですが、部屋が散らかり放題なのも要因ですが、最近は腰がかなり重くなってきたようで「よし、作るぞ!」という気にならず「ん~、面倒だなぁ」という気持ちが先行てしまい、天使と悪魔が葛藤しています。

なのでまだ板を発注していませんが、世の中値上げのラッシュで合板も値上げしてるのかしら?

PRA-2000改造のフォノアンプ ― 2022年04月12日

PRA-2000改造のフォノアンプですが、昨年から改造キットのような形にできないかを作りながら検討しておりましたが、キット化するにはなかなか難しい点もあり、あきらめた方が良さそうな感じになってきました。

で、気が付けばまた一台作ってしまいました。

零号機は、ケースの歪みで解体。

初号機は、無事完成し現在自分のメインシステムで使用中。

今回の 2号機は、ケーブルの引き回しや端子などの細かい部分をさらにブラッシュアップできたので、良いものができたと思っています。

写真はテスト中の2号機です。

前面パネルの左上(DENONの左上)に傷がありますが、中古のPRA-2000をベースにしているので、多少のキズは仕方が無いです。

木目調のシートは初号機より少し明るめにしてみました。

で、気が付けばまた一台作ってしまいました。

零号機は、ケースの歪みで解体。

初号機は、無事完成し現在自分のメインシステムで使用中。

今回の 2号機は、ケーブルの引き回しや端子などの細かい部分をさらにブラッシュアップできたので、良いものができたと思っています。

写真はテスト中の2号機です。

前面パネルの左上(DENONの左上)に傷がありますが、中古のPRA-2000をベースにしているので、多少のキズは仕方が無いです。

木目調のシートは初号機より少し明るめにしてみました。

FE108SS-HPバックロードホーンのホーン構成 ― 2022年04月18日

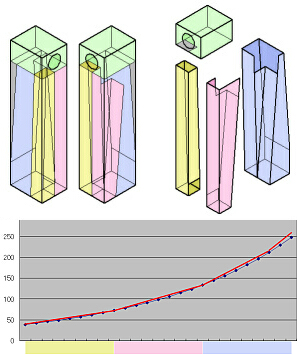

今回設計したFE108SS-HPバックロードホーンの内部のイメージを図にしてみました。

平面図だとイメージが掴みにくいかと思い、立体図にしてみました。

さらに、図の右側には空気室と3本のホーンを分けて描いていみました。

複雑な構造に見えるかもしれませんが、実際には 3本のホーンは 3枚の板で仕切られているだけなので構造的には単純です。

緑色の部分が空気室で、図には描いていませんが内部に前後にスライドする仕切り板を設けて可変空気室にする予定です。

黄色の部分が1本目のホーンで、空気室の左手前下側がスロートの穴になり1本目のホーンにつながります。

ピンク色の部分が 2本目のホーンで、1本目のホーンとは下側でつながります。

青色の部分が 3本目のホーンで、2本目のホーンとは上側でつながり後面の下に開口部があります。

3本目のホーンの断面は四角形ではありませんが、断面積で見ると一定の広がり率で広がっていくようになっています(等価的にですが)。

ホーンの途中から広がり率を大きくして、開口部の面積を稼いだりすることもあるのですが、今回は低域の量感よりも下に伸ばしたいと考えたので、ホーンの広がり率は 1~3本目とも固定にしました。

グラフはホーンの断面積の計算値(青線)と実際のホーン(赤線)の比較になります。

広がり率が一定でホーンの長さが 3本とも同じこともあり、失敗すれば特定の周波数で共振するようなクセのある音になってしまうかもしれません。

それと、3本目のホーンの断面が四角ではなく変形(L形)なのが少し気になるところですが、スリットで空気抵抗が大きい形状などでなければ、空気君(音波君)は断面の形などはそれほど気にしないはずですので、ホーンの動作には大きな影響は無いかと思っています。

これで「スリットにならない・直管は使わない・けど作りやすい」という設計思想は満足できたと思います。

あとは肝心の音ですが、これは実際に作って確認するしかありません。

使用する板は 12mm厚のMDFで、3×6サイズ1枚で1本作る板取りにして、GWに制作することを目標に板を発注しました。

平面図だとイメージが掴みにくいかと思い、立体図にしてみました。

さらに、図の右側には空気室と3本のホーンを分けて描いていみました。

複雑な構造に見えるかもしれませんが、実際には 3本のホーンは 3枚の板で仕切られているだけなので構造的には単純です。

緑色の部分が空気室で、図には描いていませんが内部に前後にスライドする仕切り板を設けて可変空気室にする予定です。

黄色の部分が1本目のホーンで、空気室の左手前下側がスロートの穴になり1本目のホーンにつながります。

ピンク色の部分が 2本目のホーンで、1本目のホーンとは下側でつながります。

青色の部分が 3本目のホーンで、2本目のホーンとは上側でつながり後面の下に開口部があります。

3本目のホーンの断面は四角形ではありませんが、断面積で見ると一定の広がり率で広がっていくようになっています(等価的にですが)。

ホーンの途中から広がり率を大きくして、開口部の面積を稼いだりすることもあるのですが、今回は低域の量感よりも下に伸ばしたいと考えたので、ホーンの広がり率は 1~3本目とも固定にしました。

グラフはホーンの断面積の計算値(青線)と実際のホーン(赤線)の比較になります。

広がり率が一定でホーンの長さが 3本とも同じこともあり、失敗すれば特定の周波数で共振するようなクセのある音になってしまうかもしれません。

それと、3本目のホーンの断面が四角ではなく変形(L形)なのが少し気になるところですが、スリットで空気抵抗が大きい形状などでなければ、空気君(音波君)は断面の形などはそれほど気にしないはずですので、ホーンの動作には大きな影響は無いかと思っています。

これで「スリットにならない・直管は使わない・けど作りやすい」という設計思想は満足できたと思います。

あとは肝心の音ですが、これは実際に作って確認するしかありません。

使用する板は 12mm厚のMDFで、3×6サイズ1枚で1本作る板取りにして、GWに制作することを目標に板を発注しました。

PRA-2000改フォノアンプでMMを鳴らす 1 ― 2022年04月23日

MCカートリッジしか持っていないと思っていたら、ひょっこり Shure V15typeⅢ-HEが出てきた。

このカートリッジは 30年以上前に知人から頂いたものだが、すっかり忘れていました。

埃まみれでしたが、さっそくキレイにお掃除して、以前紹介した電動スタイラスクリーナーで針先をクリーニングしました。

それと、糸のような細いリード線を手持ちの少し太いリード線(詳細は不明)に交換したところ、見違えるようになった。

良い音がしそうです。

可動式のスタイラスガードの建付けが甘く少しカクカク動くのが気になり取り外してしまいたい衝動に駆られたがが、我慢してとりあえずこのまま聴いてみることに。

PRA-2000改のフォノアンプですが、MCカートリッジばかりで聴いていたので MMを鳴らすのは初めてです。

このカートリッジは 30年以上前に知人から頂いたものだが、すっかり忘れていました。

埃まみれでしたが、さっそくキレイにお掃除して、以前紹介した電動スタイラスクリーナーで針先をクリーニングしました。

それと、糸のような細いリード線を手持ちの少し太いリード線(詳細は不明)に交換したところ、見違えるようになった。

良い音がしそうです。

可動式のスタイラスガードの建付けが甘く少しカクカク動くのが気になり取り外してしまいたい衝動に駆られたがが、我慢してとりあえずこのまま聴いてみることに。

PRA-2000改のフォノアンプですが、MCカートリッジばかりで聴いていたので MMを鳴らすのは初めてです。

PRA-2000改フォノアンプでMMを鳴らす 2 ― 2022年04月24日

さっそく V15typeⅢ-HEを鳴らしてみたところ、わずかに「ブ~~~ン」というノイズが付きまとい、音がやたら小さく、さらにこもっている。

フォノアンプのトラブルも考えられたので、手持ちの中で比較的出力が大きいMCカートリッジ(DL-301Ⅱ)に替えてMMポジションのままで聴いてみた。

ヘッドアンプを通していないので音は小さめですが、ノイズも無く普通に鳴った。

ということで、残念ですがこのカートリッジは 30年間放置している間に故障してしまっていたようです。

一応デジタルテスターでコイルの抵抗値を測定してみたところ、Rchは1.5kΩほどありましたが、Lchは断線しているようでした。

単なる断線なら片chが鳴らないだけかと思うが、ノイズがあったり音もこもっているので、断線以外の問題もあるのかもしれない。

こうなると急に MMカートリッジが欲しくなってきました。

また悪魔がささやき出したようです。

とは言っても普段からMMカートリッジには全然興味が無かったので、特に欲しいと思うものは無いし知識も無い。

ネットで調べてみたがよくわからない。

で、先月 FE108SS-HR用のバックロードホーンの制作記事を見たいと思って「MJ無線と実験 2022年3月号」を買っていたが、これにMMカートリッジが紹介されていたのを思い出して読み直してみた。

それは中電(CHUDEN)の MG-3605と MG-3675で、かなり評価は高い。

普段利用しているネットショップを見てみると「在庫希少 ご注文はお早めに!」とあり「あなたのために在庫を確保していました!」と言っているようだし、さらに価格もお手頃。

結局、楕円針の MG-3675を注文してしまいました。

悪魔のささやきに負けてしまった。

フォノアンプのトラブルも考えられたので、手持ちの中で比較的出力が大きいMCカートリッジ(DL-301Ⅱ)に替えてMMポジションのままで聴いてみた。

ヘッドアンプを通していないので音は小さめですが、ノイズも無く普通に鳴った。

ということで、残念ですがこのカートリッジは 30年間放置している間に故障してしまっていたようです。

一応デジタルテスターでコイルの抵抗値を測定してみたところ、Rchは1.5kΩほどありましたが、Lchは断線しているようでした。

単なる断線なら片chが鳴らないだけかと思うが、ノイズがあったり音もこもっているので、断線以外の問題もあるのかもしれない。

こうなると急に MMカートリッジが欲しくなってきました。

また悪魔がささやき出したようです。

とは言っても普段からMMカートリッジには全然興味が無かったので、特に欲しいと思うものは無いし知識も無い。

ネットで調べてみたがよくわからない。

で、先月 FE108SS-HR用のバックロードホーンの制作記事を見たいと思って「MJ無線と実験 2022年3月号」を買っていたが、これにMMカートリッジが紹介されていたのを思い出して読み直してみた。

それは中電(CHUDEN)の MG-3605と MG-3675で、かなり評価は高い。

普段利用しているネットショップを見てみると「在庫希少 ご注文はお早めに!」とあり「あなたのために在庫を確保していました!」と言っているようだし、さらに価格もお手頃。

結局、楕円針の MG-3675を注文してしまいました。

悪魔のささやきに負けてしまった。

PRA-2000改フォノアンプでMMを鳴らす 3 ― 2022年04月26日

中電 MG-3675が届きました。

最近は中古のオーディオ機器ばかり入手していたのでやはり新品は嬉しい。

初めは V15typeⅢ-HEを付けていたテクニカのヘッドシェル(黒いもので型番は不明)をそのまま流用したが、ボーカルのサ行がキツく高域が少しシャカシャカするような感じだったので、テクニカのAT-LH13/OCCに交換してみた。

PRA-2000改フォノアンプは MM入力(IMPEDANCE 50kΩ)です。

普段気を張らずリラックスしている時によく聞いているレコードを中心に聴いた。

「パイプ・オブ・ピース/ポール・マッカートニー」、「公的抑圧/YMO」、「オレンジ・エクスプレス/渡辺貞夫」、「ON THE STREET CORNER1/山下達郎」 など・・

カートリッジは MC以外眼中に無いって感じで今まで過ごしてきましたが、これを聴くとMMも悪くないです。

やはり少しサ行が少しキツイ感じはあるが、長岡鉄男A級セレクションに掲載されているような優秀録音盤ではそのような感じは無く爽やかな(元気な、かな?)高域と感じる。

MG-3675購入前に MMカートリッジのお勧めなどをネットで調べているときに現在持っているMCカートリッジの価格が目に入ってきたが、自分が購入した頃に比べるとかなりUPしていることに驚いた。

価格差を考えれば「MCじゃなくてもこれ(MG-3675)で十分じゃね」とも思ってしまいました。

最近は中古のオーディオ機器ばかり入手していたのでやはり新品は嬉しい。

初めは V15typeⅢ-HEを付けていたテクニカのヘッドシェル(黒いもので型番は不明)をそのまま流用したが、ボーカルのサ行がキツく高域が少しシャカシャカするような感じだったので、テクニカのAT-LH13/OCCに交換してみた。

PRA-2000改フォノアンプは MM入力(IMPEDANCE 50kΩ)です。

普段気を張らずリラックスしている時によく聞いているレコードを中心に聴いた。

「パイプ・オブ・ピース/ポール・マッカートニー」、「公的抑圧/YMO」、「オレンジ・エクスプレス/渡辺貞夫」、「ON THE STREET CORNER1/山下達郎」 など・・

カートリッジは MC以外眼中に無いって感じで今まで過ごしてきましたが、これを聴くとMMも悪くないです。

やはり少しサ行が少しキツイ感じはあるが、長岡鉄男A級セレクションに掲載されているような優秀録音盤ではそのような感じは無く爽やかな(元気な、かな?)高域と感じる。

MG-3675購入前に MMカートリッジのお勧めなどをネットで調べているときに現在持っているMCカートリッジの価格が目に入ってきたが、自分が購入した頃に比べるとかなりUPしていることに驚いた。

価格差を考えれば「MCじゃなくてもこれ(MG-3675)で十分じゃね」とも思ってしまいました。

PRA-2000改フォノアンプでMMを鳴らす 4 ― 2022年04月28日

スピーカーに耳を近づけるとわずかにノイズ(ハム?)が出ていることに気付いた。

MCではそのようなことは無いので、MG-3675取付時のMMポジションだけの症状のようです。

フォノアンプが悪いのかと思い、プリメインアンプ PM-14s1のフォノ入力で受けてみたが同じ症状が出たので、フォノアンプには問題は無く他のどこかに発生要因があるようです。

ケーブルを替えてみたりしたがノイズが治まる気配は無く、なぜかプレーヤー(GT-2000)の筐体をさわるとノイズが少し小さくなるので、プレーヤー周りが怪しいかも。

レコードを掛けて音が鳴るとノイズは気にならなくなるが、なんとかならないものか?

で、そのまま PM-14s1のフォノでレコードを掛けて聴いてみましたが線が細く優しい音で、やはり繊細でキレキレの PRA-2000系のフォノの方が自分の好みですね。

PRA-2000改フォノアンプは±75Vの電源をイコライザー基板だけに供給するようになっているせいか、オリジナルより低域の馬力が増しているように感じています。

MCではそのようなことは無いので、MG-3675取付時のMMポジションだけの症状のようです。

フォノアンプが悪いのかと思い、プリメインアンプ PM-14s1のフォノ入力で受けてみたが同じ症状が出たので、フォノアンプには問題は無く他のどこかに発生要因があるようです。

ケーブルを替えてみたりしたがノイズが治まる気配は無く、なぜかプレーヤー(GT-2000)の筐体をさわるとノイズが少し小さくなるので、プレーヤー周りが怪しいかも。

レコードを掛けて音が鳴るとノイズは気にならなくなるが、なんとかならないものか?

で、そのまま PM-14s1のフォノでレコードを掛けて聴いてみましたが線が細く優しい音で、やはり繊細でキレキレの PRA-2000系のフォノの方が自分の好みですね。

PRA-2000改フォノアンプは±75Vの電源をイコライザー基板だけに供給するようになっているせいか、オリジナルより低域の馬力が増しているように感じています。

最近のコメント