P-3000RのDAC ― 2018年11月03日

P-3000Rは、筐体全体の半分程のスペースを占有するような DACを内蔵しており(電源ユニットも含めてですが)、この DACを使わないのは PRA-2000シリーズのフォノを使わないのに匹敵するぐらい勿体ないことのような気がしてきた。

ということで、今は SACDプレーヤー PD-D9との接続はアナログになっているが、デジタル接続にしてみることにした。

残念ながら PD-D9は、SACDのデジタル出力は一切できないので、とりあえず CDだけになります。

それにしても何で SACDプレーヤーは SACDのデジタル音声出力をできないようにしちゃうんでしょうかねぇ。

HDMI端子がある SACD対応の DVD/BDプレーヤーはできるのに。

デジタル音声出力のフォーマット上の限界とか、著作権等の規約上の話とからしいけど、結局 SACDがイマイチ流行っていない要因のひとつだと思うのだが。

まぁ、それはさて置き・・

とここで、同軸デジタルケーブルを持っていないことに気付く。

デジタル接続は試してみたことはあったが、光ケーブルか適当なビデオケーブルで代用していたので、今回はちゃんとした同軸デジタルケーブルを購入しようとネットで検索してみた。

長さは 40~50cm程度あれば間に合うので、短くて高額ではないが品質が良さそうなものを検索してみたが、なかなかマッチするものが無く、結局自作することにした。

いつものようにピンケーブルを作るようなお気軽な気分でいたが、改めて同軸デジタルケーブルについて調べてみたところ、ケーブルのインピーダンスが重要でキッチリ75Ωじゃないといけないらしい。

75Ωのケーブルと言えばアンテナ線ぐらいしか持っていないので、手持ちのマスプロの S4CFBを使ってみることにした。

当たり前のことですが、ケーブルを見ると「75Ω COAXIAL CABLE」と印刷されており、「おお!まさにこれだ!」という感じである。

考えてみれば、アンテナで受信した微弱な信号を何mも先のTVチューナーにキッチリ送り届けることができるんだから、下手なオカルトケーブルを使うより信用できるってもんです。

50cmにカットしたアンテナ線の両端に RCA端子をハンダ付けしたが、ハンダ付けの熱で絶縁体を溶かさないように十分に気を付けながら素早く作業した。

で、自作同軸デジタルケーブルで SACDプレーヤー PD-D9とプリアンプ P-3000Rをつなぎ、CDを聴いてみたら「あらビックリ、イイじゃない」。

アナログ接続の時はやや大人しい感じだった PD-D9の音が、透明度が高くハードな音に変身した。

P-3000Rの DACが良いのとケーブルも少しは貢献してるかと思うが、以前使っていた CDプレーヤー VRDS-25xsを彷彿とさせるような音です。

こりゃもうアナログ接続には戻せない。

こうなると、デジタル出力ができない SACDが残念でならない。

ということで、今は SACDプレーヤー PD-D9との接続はアナログになっているが、デジタル接続にしてみることにした。

残念ながら PD-D9は、SACDのデジタル出力は一切できないので、とりあえず CDだけになります。

それにしても何で SACDプレーヤーは SACDのデジタル音声出力をできないようにしちゃうんでしょうかねぇ。

HDMI端子がある SACD対応の DVD/BDプレーヤーはできるのに。

デジタル音声出力のフォーマット上の限界とか、著作権等の規約上の話とからしいけど、結局 SACDがイマイチ流行っていない要因のひとつだと思うのだが。

まぁ、それはさて置き・・

とここで、同軸デジタルケーブルを持っていないことに気付く。

デジタル接続は試してみたことはあったが、光ケーブルか適当なビデオケーブルで代用していたので、今回はちゃんとした同軸デジタルケーブルを購入しようとネットで検索してみた。

長さは 40~50cm程度あれば間に合うので、短くて高額ではないが品質が良さそうなものを検索してみたが、なかなかマッチするものが無く、結局自作することにした。

いつものようにピンケーブルを作るようなお気軽な気分でいたが、改めて同軸デジタルケーブルについて調べてみたところ、ケーブルのインピーダンスが重要でキッチリ75Ωじゃないといけないらしい。

75Ωのケーブルと言えばアンテナ線ぐらいしか持っていないので、手持ちのマスプロの S4CFBを使ってみることにした。

当たり前のことですが、ケーブルを見ると「75Ω COAXIAL CABLE」と印刷されており、「おお!まさにこれだ!」という感じである。

考えてみれば、アンテナで受信した微弱な信号を何mも先のTVチューナーにキッチリ送り届けることができるんだから、下手なオカルトケーブルを使うより信用できるってもんです。

50cmにカットしたアンテナ線の両端に RCA端子をハンダ付けしたが、ハンダ付けの熱で絶縁体を溶かさないように十分に気を付けながら素早く作業した。

で、自作同軸デジタルケーブルで SACDプレーヤー PD-D9とプリアンプ P-3000Rをつなぎ、CDを聴いてみたら「あらビックリ、イイじゃない」。

アナログ接続の時はやや大人しい感じだった PD-D9の音が、透明度が高くハードな音に変身した。

P-3000Rの DACが良いのとケーブルも少しは貢献してるかと思うが、以前使っていた CDプレーヤー VRDS-25xsを彷彿とさせるような音です。

こりゃもうアナログ接続には戻せない。

こうなると、デジタル出力ができない SACDが残念でならない。

SACDのデジタル音声出力 ― 2018年11月13日

手持ちの BDプレーヤー BDP-LX58のマニュアルを見ると、SACDでもデジタル音声出力ができるようなことが書いてある。

但し著作権保護されたディスクの場合はサンプリング周波数は 48kHz以下に制限するとも書いてある。

とりあえず PD-D9を BDP-LX58に入れ替えてやってみたが、どの SACDを掛けてもサンプリング周波数は 44.1kHzにしかならないし、何故かヒスノイズのような極小さい「シー」という付帯音が常に付きまとうディスクもあった。

こりゃダメです。

CDの音は BDP-LX58でも変わらず透明度が高くハードな音で非常に良いです。

PD-D9と BDP-LX58のデジタル音声出力の音があまり変わらないのは、どちらもパイオニアのドライブだし、トランスポート的な使い方になるので差が出にくいのかもしれない。

何としても SACDを 44.1kHzを超えるデジタル出力で聴きたいという衝動が沸いてきました。

但し著作権保護されたディスクの場合はサンプリング周波数は 48kHz以下に制限するとも書いてある。

とりあえず PD-D9を BDP-LX58に入れ替えてやってみたが、どの SACDを掛けてもサンプリング周波数は 44.1kHzにしかならないし、何故かヒスノイズのような極小さい「シー」という付帯音が常に付きまとうディスクもあった。

こりゃダメです。

CDの音は BDP-LX58でも変わらず透明度が高くハードな音で非常に良いです。

PD-D9と BDP-LX58のデジタル音声出力の音があまり変わらないのは、どちらもパイオニアのドライブだし、トランスポート的な使い方になるので差が出にくいのかもしれない。

何としても SACDを 44.1kHzを超えるデジタル出力で聴きたいという衝動が沸いてきました。

HDMIスプリッター ― 2018年11月18日

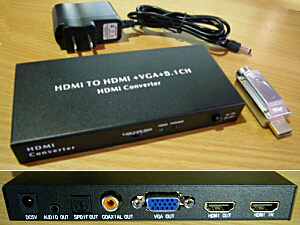

SACDをまともにデジタル出力できるのは HDMI出力しかなく、これを同軸デジタル音声入力で受けるためには、同軸デジタル出力付きの HDMIスプリッター(又は HDMIセレクター)を使しかないようだ。

Amazonなどで販売されている HDMIスプリッターを調べてみたところ、一応は使えるのだと思うがどれも怪しい感じで「これだ!」という製品が見当たらない。

まぁまぁイイかなと思ったのは、サンワダイレクトの 400-SW015で、実際にこれを使って HDMIのDSD信号を同軸デジタル音声出力に変換してハイレゾ音声を楽しんでいる方もいらっしゃるようです。

で、色々物色した結果、実際に購入したのがネットオークションに出品されていたものです。

個人で作成されているもののようで、オークションの商品説明では長々と高音質を謳っており、知識不足のため説明の半分ぐらいしか理解できなかったが、説明を信用して購入してみた。

スプリッター本体と HDMIドングルと ACアダプターがセットになっていて、HDMIドングルは本体の HDMI出力ポートに刺して使用するらしく、ACアダプターは「おまけ」ということで、良質の電源に換えることでより高音質になるらしい。

Amazonなどで販売されている HDMIスプリッターを調べてみたところ、一応は使えるのだと思うがどれも怪しい感じで「これだ!」という製品が見当たらない。

まぁまぁイイかなと思ったのは、サンワダイレクトの 400-SW015で、実際にこれを使って HDMIのDSD信号を同軸デジタル音声出力に変換してハイレゾ音声を楽しんでいる方もいらっしゃるようです。

で、色々物色した結果、実際に購入したのがネットオークションに出品されていたものです。

個人で作成されているもののようで、オークションの商品説明では長々と高音質を謳っており、知識不足のため説明の半分ぐらいしか理解できなかったが、説明を信用して購入してみた。

スプリッター本体と HDMIドングルと ACアダプターがセットになっていて、HDMIドングルは本体の HDMI出力ポートに刺して使用するらしく、ACアダプターは「おまけ」ということで、良質の電源に換えることでより高音質になるらしい。

HDMIスプリッター試聴 ― 2018年11月20日

さっそく、購入した HDMIスプリッターを使い SACDを聴いてみた。

BDプレーヤー BDP-LX58と HDMIスプリッターを HDMIケーブルで接続し、HDMIスプリッターとプリアンプ P-3000Rを自作同軸デジタルケーブルで接続した。

で、BDP-LX58の HDMI出力設定を PCMにすると P-3000R側では 88.2KHzでリンクした。

音は非常に良く、デジタル接続した CDの音と基本的に方向性は同じで、透明度が高くハードな音です。

BDP-LX58の HDMI出力設定をビットストリームにした場合は、HDMIドングルを外さないとリンクしない点が気になったが、一応 PCMでもビットストリームでも 88.2KHzでリンクする。

今のところは PCMで出力した方が音は良さそうな感じがしている。

サンプリング周波数は 88.2KHzでリンクするが、それ以上(192kHzなど)にはならないのも気になったが、この音なら 88.2kHzでも全然OKです。

それに、OPPOなどの説明を見ると SACDの場合は 88.2KHzの方が変換が好ましいらしい。

HDMI出力から SACD(fs:88.2KHz)も CD(fs:44.1KHz)もリンクできて音はイイし、あとはソフトの録音次第ということでしょう。

単純に SACDだから音が良いとは限らず、CDでも良い音のソフトはあるし、こんなの SACDにしなくてもいいんじゃないの、というソフトもある。

2年前に SACDが掛からない(SACDを聴きたい)という理由で CDプレーヤーを VRDS-25xsから PD-D9に交換したが、時々 VRDS-25xsの音が恋しく思うことがあった。

が、この音ならそんな思いも無くなると思う。

BDプレーヤー BDP-LX58と HDMIスプリッターを HDMIケーブルで接続し、HDMIスプリッターとプリアンプ P-3000Rを自作同軸デジタルケーブルで接続した。

で、BDP-LX58の HDMI出力設定を PCMにすると P-3000R側では 88.2KHzでリンクした。

音は非常に良く、デジタル接続した CDの音と基本的に方向性は同じで、透明度が高くハードな音です。

BDP-LX58の HDMI出力設定をビットストリームにした場合は、HDMIドングルを外さないとリンクしない点が気になったが、一応 PCMでもビットストリームでも 88.2KHzでリンクする。

今のところは PCMで出力した方が音は良さそうな感じがしている。

サンプリング周波数は 88.2KHzでリンクするが、それ以上(192kHzなど)にはならないのも気になったが、この音なら 88.2kHzでも全然OKです。

それに、OPPOなどの説明を見ると SACDの場合は 88.2KHzの方が変換が好ましいらしい。

HDMI出力から SACD(fs:88.2KHz)も CD(fs:44.1KHz)もリンクできて音はイイし、あとはソフトの録音次第ということでしょう。

単純に SACDだから音が良いとは限らず、CDでも良い音のソフトはあるし、こんなの SACDにしなくてもいいんじゃないの、というソフトもある。

2年前に SACDが掛からない(SACDを聴きたい)という理由で CDプレーヤーを VRDS-25xsから PD-D9に交換したが、時々 VRDS-25xsの音が恋しく思うことがあった。

が、この音ならそんな思いも無くなると思う。

HDMIスプリッターの電源 1 ― 2018年11月26日

HDMIスプリッターの電源は付属の ACアダプター(出力 DC5V 1000mA)を使っているが、出品者(制作者)からの情報では「付属のACアダプターは良い方ではあるがあくまでもオマケで、良質の電源に交換することで音はさらに良くなる可能性はある。」ということなので交換してみることにした。

スイッチング式のACアダプターよりはトランス式の方が良いということなので、トランス式を中心に市販の ACアダプターや安定化電源を検索してみた。

性能的には安定化電源が良いのだろうとは思うが、HDMIスプリッターの電源にしてはデカすぎるし高額になってしまう。

ACアダプターも詳細な仕様まで載っていないので判断できない。

色々考えた結果、ACアダプターではなく充電式の電池を使うことにした。

HDMIスプリッターの電源は、パワーアンプの電源のように瞬間的に大電力が必要になるようなことは無く、粛々と演算を繰り返すだけだと思うので、電池で十分でしょう。

それに、電池はリップル分を含まないので、HDMIスプリッターには最良の電源かと思う。

で、単三電池が 4本入る電池ボックスに ON-OFFスイッチ(トグルスイッチ)と DCプラグを付けた。

スイッチング式のACアダプターよりはトランス式の方が良いということなので、トランス式を中心に市販の ACアダプターや安定化電源を検索してみた。

性能的には安定化電源が良いのだろうとは思うが、HDMIスプリッターの電源にしてはデカすぎるし高額になってしまう。

ACアダプターも詳細な仕様まで載っていないので判断できない。

色々考えた結果、ACアダプターではなく充電式の電池を使うことにした。

HDMIスプリッターの電源は、パワーアンプの電源のように瞬間的に大電力が必要になるようなことは無く、粛々と演算を繰り返すだけだと思うので、電池で十分でしょう。

それに、電池はリップル分を含まないので、HDMIスプリッターには最良の電源かと思う。

で、単三電池が 4本入る電池ボックスに ON-OFFスイッチ(トグルスイッチ)と DCプラグを付けた。

HDMIスプリッターの電源 2 ― 2018年11月28日

電池ボックスには充電式の電池 Panasonic eneloop を入れる。

仕様上の電圧は 1本 1.2Vなので 4本直列で 4.8Vだが、実際の電圧はもう少し高く 5V強ぐらいになり(満充電で実測5.8Vでした)、許容範囲かと思う。

容量は、単三電池 1本が 1900mAhなので 4本で 7600mAh。

HDMIスプリッターは実測 0.6~0.7A流れるらしいので、0.7Aとして 「7600mAh÷700mA≒10.86h」 となり、計算上は一回の充電で 10時間程度は使えることになる(この計算で正しいの?)。

音は良くなったような気もするが、大巾な音質向上はなかったように思う。

しばらくこれで聴いてみます。

仕様上の電圧は 1本 1.2Vなので 4本直列で 4.8Vだが、実際の電圧はもう少し高く 5V強ぐらいになり(満充電で実測5.8Vでした)、許容範囲かと思う。

容量は、単三電池 1本が 1900mAhなので 4本で 7600mAh。

HDMIスプリッターは実測 0.6~0.7A流れるらしいので、0.7Aとして 「7600mAh÷700mA≒10.86h」 となり、計算上は一回の充電で 10時間程度は使えることになる(この計算で正しいの?)。

音は良くなったような気もするが、大巾な音質向上はなかったように思う。

しばらくこれで聴いてみます。

最近のコメント