バックロードホーン設計完了 ― 2013年09月01日

バックロードホーンの設計が完了した。

D-1 を聴いて気になったのは定位と音場表現で、後面開放型に比べると劣っている感じだったので、やはりバックロードホーンならスワン型でしょう。

以前、FE138ES-R 用にスワン型バックロードホーンを設計していたので、これをベースに修正を加えた。

外観はトールボーイスワンという感じ。

内部の音道は、3回(2回?)折り返しで、直管構成ではなくコニカルホーン構成になっており、各音道の断面はスリットにならないようにした。

ターキーと比べると、ホーンの全長は少し短くスロートと空気室はやや大きめ。

D-1 と比べると、逆にホーンの全長は長くスロートと空気室は小さめ。

15mm厚 3×6合板 3枚で 2本作る板取り。

さっそく、カットを依頼した。

ラワン合板は見た目がイマイチだったので、今回はシナ合板を選択。

D-1 を聴いて気になったのは定位と音場表現で、後面開放型に比べると劣っている感じだったので、やはりバックロードホーンならスワン型でしょう。

以前、FE138ES-R 用にスワン型バックロードホーンを設計していたので、これをベースに修正を加えた。

外観はトールボーイスワンという感じ。

内部の音道は、3回(2回?)折り返しで、直管構成ではなくコニカルホーン構成になっており、各音道の断面はスリットにならないようにした。

ターキーと比べると、ホーンの全長は少し短くスロートと空気室はやや大きめ。

D-1 と比べると、逆にホーンの全長は長くスロートと空気室は小さめ。

15mm厚 3×6合板 3枚で 2本作る板取り。

さっそく、カットを依頼した。

ラワン合板は見た目がイマイチだったので、今回はシナ合板を選択。

バックロードホーン作成中 ― 2013年09月08日

写真左上:ヘッド部分

写真左中:ホーン部分の上断面

写真左下:ホーン部分の下断面

写真右側:ホーン部分の横断面

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

写真左中:ホーン部分の上断面

写真左下:ホーン部分の下断面

写真右側:ホーン部分の横断面

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

とりあえず視聴 ― 2013年09月14日

作成中のバックロードホーンが 90%ぐらい組みあがった。

底板と天板(ヘッド部分が取り付けられている板)及び前面の補強板は接着していないが、この状態でとりあえず聴いてみた。

完璧ではないと思うが、天板の上に鉛インゴット(TGメタル)を乗せて空気漏れを抑えている。

今のところ吸音材はゼロ、ツイーターも無しの状態。

鳴らしはじめはカンカン・ボーボー言うものだが、何故か今回のバックロードホーンは初めからイイ感じで鳴った。

D-1 に FE138ES-R を取り付けたときは多少ホーン臭さがあったが、今回はホーン臭さは無く、また、周波数レンジはかなり低い方まで延びている感じ。

細かいことを言えば、艶が不足しており少々ざらついた感じで、ユニットの動きが鈍いのかやや中域が引っ込む感じがする。

これはスピーカーユニット自体のエージング不足だと思うが、初めからこれだけのパフォーマンスを示しているので、今後が楽しみ。

底板と天板(ヘッド部分が取り付けられている板)及び前面の補強板は接着していないが、この状態でとりあえず聴いてみた。

完璧ではないと思うが、天板の上に鉛インゴット(TGメタル)を乗せて空気漏れを抑えている。

今のところ吸音材はゼロ、ツイーターも無しの状態。

鳴らしはじめはカンカン・ボーボー言うものだが、何故か今回のバックロードホーンは初めからイイ感じで鳴った。

D-1 に FE138ES-R を取り付けたときは多少ホーン臭さがあったが、今回はホーン臭さは無く、また、周波数レンジはかなり低い方まで延びている感じ。

細かいことを言えば、艶が不足しており少々ざらついた感じで、ユニットの動きが鈍いのかやや中域が引っ込む感じがする。

これはスピーカーユニット自体のエージング不足だと思うが、初めからこれだけのパフォーマンスを示しているので、今後が楽しみ。

周波数特性を測定 ― 2013年09月16日

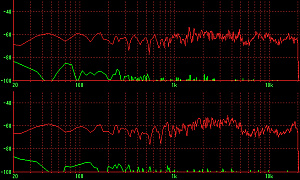

バックロードホーンの周波数特性を測ってみた。

細かい凸凹はあるがワイド&フラット!

D-1 に FE138ES-R を取り付けたときは 100~300Hz が盛り上がっていて 100Hz 以下は下降していたが、今回は驚きだが 30Hz ぐらいまでフラットに延びている。

ただ、音はバリバリ鳴る感じではなく、やや控えめ。

もう少しバリバリ鳴る方が好みなのだが、ホーンロードをかけ過ぎたか?

細かい凸凹はあるがワイド&フラット!

D-1 に FE138ES-R を取り付けたときは 100~300Hz が盛り上がっていて 100Hz 以下は下降していたが、今回は驚きだが 30Hz ぐらいまでフラットに延びている。

ただ、音はバリバリ鳴る感じではなく、やや控えめ。

もう少しバリバリ鳴る方が好みなのだが、ホーンロードをかけ過ぎたか?

天板と補強板を接着 ― 2013年09月21日

バックロードホーンの天板と前面の補強板を接着した。

天板を接着すると上から音道の内部を見ることができなくなってしまうので写真を撮っておいた。

底板は取り外して音道の調整ができるようにとりあえず今回は木ネジで止めたが、最終的に仕上げするときは完全に接着する予定。

この状態で聴いてみたが、低域の圧力とバリバリ感がアップした。

・

天板を接着すると上から音道の内部を見ることができなくなってしまうので写真を撮っておいた。

底板は取り外して音道の調整ができるようにとりあえず今回は木ネジで止めたが、最終的に仕上げするときは完全に接着する予定。

この状態で聴いてみたが、低域の圧力とバリバリ感がアップした。

・

吸音材 ― 2013年09月23日

今回作成したバックロードホーンには吸音材は一切入れていないがホーン臭いとか歪っぽいとかは全然感じていないので吸音材は不要かなと思っているが、とりあえずどんなもんか空気室に吸音材を入れてみた。

後面に 10mm厚のニードルフェルトを入れて、左右と上面に 2mm厚のフェルト(手芸屋で売っているわりと固めのフェルト)を入れた。

音は聴感的には少し中域が凹んで低域がゆったりした感じになったように思う。

一応周波数特性も測った。

グラフは上から、

1.吸音材を入れる前

2.吸音材を入れた後

グラフは聴いた感じと合っているような気もするが、変化が少ないのでよくわからない。

吸音材の量を減らしたりしてみたが、結局吸音材は入れない方がイイと判断し、全て取り外した。

後面に 10mm厚のニードルフェルトを入れて、左右と上面に 2mm厚のフェルト(手芸屋で売っているわりと固めのフェルト)を入れた。

音は聴感的には少し中域が凹んで低域がゆったりした感じになったように思う。

一応周波数特性も測った。

グラフは上から、

1.吸音材を入れる前

2.吸音材を入れた後

グラフは聴いた感じと合っているような気もするが、変化が少ないのでよくわからない。

吸音材の量を減らしたりしてみたが、結局吸音材は入れない方がイイと判断し、全て取り外した。

滑り止めマット ― 2013年09月27日

ツイーター(FOSTEX T90A-EX)に付属している台は少々頼りないので TGメタルを使ってツイーターの台を作った。

作ったと言っても TGメタル FG-02 の中央の切れ目(?)の部分から半分に切って置いただけだが。

それでも一応工夫はしており、TGメタルはツイーターの底が少しだけ浮くような位置に置いていて、TGメタルの下には 100円ショップで売られている網状の滑り止めマットを敷いてずれないようにしている。

これでガタも無く強固に固定でき、しかも余計な振動も伝わらない台になる(と思っている)。

滑り止めマットは100円ショップで売られているペナペナの物が一番イイ。

ホームセンターなどで売られている質の良いものは厚さがあるため、弾力性があってオーディオ的にはあまりヨロシクナイ。

ペナペナのやつの方がペタンコに潰れてくれるので、大変ヨロシイ。

オーディオラック内の各段に御影石のオーディオボードを置いているが、これにも同じ滑り止めマットを敷いている。

オーディオボードはかなり正確な平面だと思うが、オーディオラック側は自作なのでどうしても多少のユガミがあるため、単純にオーディオボードボードを置いただけだとわずかな隙間があいてしまい、ボードを叩くとコンコン響く部分が出てくる。

が、滑り止めマットを敷くとオーディオラックとオーディオボードが一体化してボードを叩いてもコツコツ言うだけで音が響くことは無くなる。

100円ショップの滑り止めペナペナマットはちょっと使えるアクセサリーだと思う。

作ったと言っても TGメタル FG-02 の中央の切れ目(?)の部分から半分に切って置いただけだが。

それでも一応工夫はしており、TGメタルはツイーターの底が少しだけ浮くような位置に置いていて、TGメタルの下には 100円ショップで売られている網状の滑り止めマットを敷いてずれないようにしている。

これでガタも無く強固に固定でき、しかも余計な振動も伝わらない台になる(と思っている)。

滑り止めマットは100円ショップで売られているペナペナの物が一番イイ。

ホームセンターなどで売られている質の良いものは厚さがあるため、弾力性があってオーディオ的にはあまりヨロシクナイ。

ペナペナのやつの方がペタンコに潰れてくれるので、大変ヨロシイ。

オーディオラック内の各段に御影石のオーディオボードを置いているが、これにも同じ滑り止めマットを敷いている。

オーディオボードはかなり正確な平面だと思うが、オーディオラック側は自作なのでどうしても多少のユガミがあるため、単純にオーディオボードボードを置いただけだとわずかな隙間があいてしまい、ボードを叩くとコンコン響く部分が出てくる。

が、滑り止めマットを敷くとオーディオラックとオーディオボードが一体化してボードを叩いてもコツコツ言うだけで音が響くことは無くなる。

100円ショップの滑り止めペナペナマットはちょっと使えるアクセサリーだと思う。

最近のコメント